肝癌早期补硒(上海肝癌研究历史)

原创 杨秉辉 医学科普与文艺创作 上海

原发性肝癌指起源于肝脏中的癌,简称肝癌。过去由于肝癌发病后治疗效果很差,曾被视为 “癌中之王”。不幸的是这种癌症在我国高发,曾经的统计是:全世界每年发生的肝癌病例中,半数以上在中国,其余大都分布在非洲南部及东南亚地区,而在欧美国家相对较少。

这样一种奇特的分布给探求肝癌发生的病因来了某种启示,不过欧美国家由于此种癌症相对较少,研究也少,而亚非国家则大多无力深入研究。1957年上海第一医学院附属中山医院院长林兆耆教授,发起组织华东肝癌研究协作组,开始了对肝癌的临床研究。1962年在莫斯科举行的国际癌症大会上,林教授代表中国报告了 “原发性肝癌207例的临床分析” ,引起了国际学术界对中国肝癌研究的关注。上个世纪70年代初,上海首先开展了利用甲胎蛋白普查肝癌的工作,发现了一批早期肝癌病人。1972年在意大利召开的第二届国际癌症预防与早期发现大会上,由上海肿瘤医院俞鲁谊院长代表中国报告了利用甲胎蛋白筛查发现早期肝癌的论文,被视为肝癌早期发现工作的开端。与此同时,江苏启东与广西扶绥两地被定为肝癌研究现场,上海与江苏、广西的研究人员在现场进行了大规模的流行病学研究。上海第一医学院的流行病学专家苏德隆教授等並在国际著名医学杂志 《柳叶刀》上发表了饮水与肝癌关系的研究论文,拟定了 “防(黄曲)霉、改(善饮)水(水质)、防肝炎”的农村地区肝癌一级预防的七字方针。随着肝癌早期发现工作的推进,上海医科大学肝癌研究所(今复旦大学肝癌研究所)汤钊猷院士与同仁们开创了对 “亚临床肝癌” 、即无症状的早期肝癌的研究,并于1985年获得了国家科技进步一等奖等奖项。从全球的视野来看,肝癌的预防工作无论是从病因方面的预防(一级预防)或是早期发现、即临床发病的预防(二级预防)确实皆起源于中国,是中国医学科技工作者对国际肿瘤学研究的重要贡献。

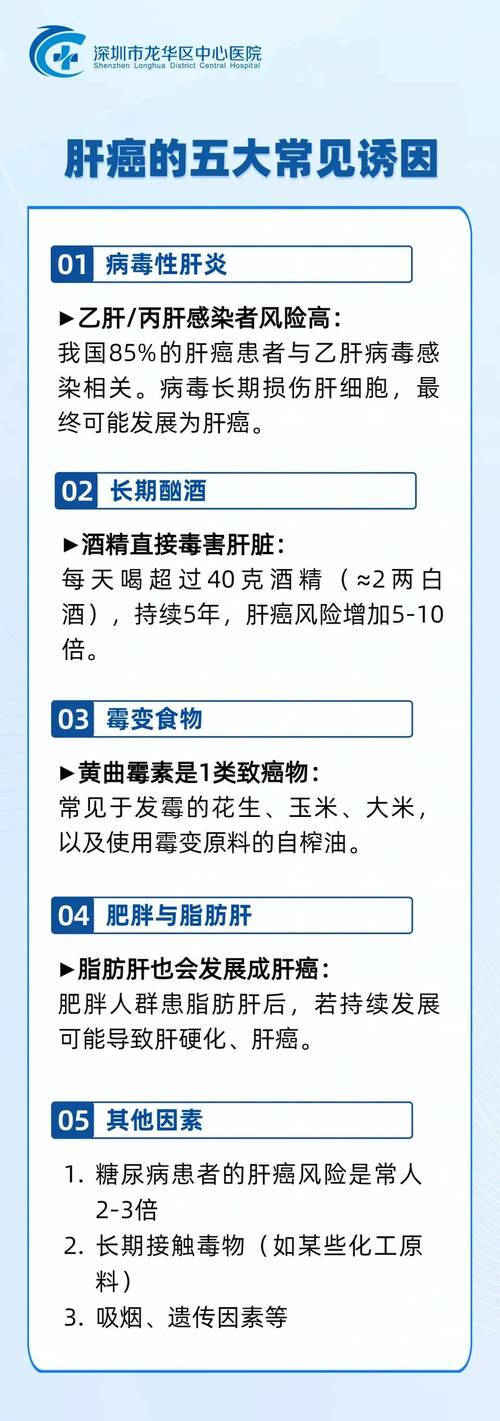

近数十年来,随着对病毒性肝炎、尤其是乙型肝炎研究的深入,认证了乙型肝炎在我国的流行乃是我国肝癌发病率高的主要原因。上个世纪80年代,我们曾分析全国3254例原发性肝癌病例,发现其中90%以上的病例都合并有乙型肝炎病毒感染,约5%的病例合并有丙型肝炎病毒感染,以致在临床工作中形成 “无(乙型或丙型)肝炎就无肝癌” 的一个粗略概念。而自1992年我国将乙肝疫苗纳入计划免疫以来,已经有效地控制了乙型肝炎在我国的流行。据估计30多年来因此至少减少了约5000万慢性乙肝病例的发生,加以对乙肝、丙肝病例有效的抗病毒治疗,及对乙肝、丙肝病毒母婴传递的阻断(即防止携带乙肝或丙肝病毒的母亲将病毒传给她们的胎儿或婴儿的工作),我国慢性乙肝、丙肝病例减少,肝癌的发病率开始有所下降,这在曾经接种过乙肝疫苗的人群中已经十分明显。相信随着时间的推移、接种过乙肝疫苗人群的扩大,我国肝癌的发病率必将一步下降。

然而,事情也许并不那么简单。这些年来一向肝癌发病率不高的美国,肝癌的发病率却在不断地上升,其他一些 “发达国家” 也有类似情况。在乙肝疫苗能有效地预防乙肝病毒感染,减少了乙肝演变成的肝癌,而抗病毒治疗能治愈丙肝,可避免其演变为肝癌的新形势下,如何进一步推进肝癌的预防工作?世界著名的医学杂志 《柳叶刀》,创办202年来第一次将这项任务委托给中国学者,他们请复旦大学中山医院院长周俭教授与中山医院名誉院长、复旦大学肝癌研究所所长樊嘉院士等为主席,邀请了中、美、法、意、日、韓等国50余位学者,经过了近3年的研讨,数易其稿,最终形成了一份长达2万多字的名为《全球肝癌防治策略与行动计划》的文件,为肝癌的预防擘画了蓝图,指明了路径,为肝癌的预防揭开了新的篇章。这一文件近日已在伦敦正式向全世界发布。

这不是一份简单的文献综述,而是一份由中国学者主导的、凝聚着国际智慧的研究成果。肝癌的一级预防是针对肝癌病因的预防。学者们提供的数据显示肝癌病因的 “构成比” 已经起了变化,不再仅仅是乙肝、丙肝病毒感染与酒精性肝硬化,而越来越多地加入了代谢相关性脂肪性肝病,而且酒精性肝硬化在肝癌病因中的权重也在不断地增加。学者们根据代谢相关性脂肪性肝病流行的情况,推算出由代谢相关性脂肪性肝炎导致的肝癌占全部肝癌的比例将从2022年的8%增长至2050年的11%,增长的幅度高达35%,并主要表现在 “发达国家”之中。而酒精相关性肝癌占全部肝癌的比例也将从19%增长为21%。据美国学者报道:美国肝癌病因的构成比,代谢相关性脂肪性肝炎导致的肝癌与酒精相关性肝癌,如今已经超过了病毒性肝炎导致的肝癌,近年来美国肝癌发病率的增高即源于此。

因此,此项文件制定了肝癌的三级防控体系: 在肝癌的病因预防方面一是继续加强对于病毒性肝炎的防控,如推行乙肝疫苗的接种与对丙型肝炎病人的治疗等;二是通过健康科普的宣教,使民众改变不良生活行为以减少酒精的滥用与代谢相关性脂肪性肝病的发生。在肝癌的二级预防、即早发现方面除了对肝癌发病的高危对象定期进行甲胎蛋白与超声检查外,由于肥胖与糖尿病可促进代谢相关性脂肪性肝病向脂肪性肝炎、肝纤维化、肝硬化乃至肝癌发展,建议将无创的肝纤维化检测,纳入对肥胖人群与糖尿病患者的常规体检中,以监测他们大多同时存在的代谢相关性脂肪性肝病的进展。在肝癌的治疗方面强调公平性,缩小国家与地区间药物可及性的差距,强调关注病人的生活质量等等。

可以说这一项由中国专家主持制定的文件是在乙肝、丙肝防治取得相当成效,而代谢性肝病与酒精性肝病等越来越多地成为肝癌病因的新形势下,对肝癌发起攻坚战的檄文。据专家们推算,若能实现这一文件所指向的目标,到2050年期间全球至少可以减少880万新发肝癌病例和减少770万肝癌引起的死亡。生命可贵,我国专家为世界人民的健康作出的贡献,可圈可点,可敬佩。

这一文件是国际性的,对于我国这样一个 “肝癌大国” 来说无疑也是极为重要的。“代谢相关性脂肪性肝病” 在我国一般简称为 “脂肪肝“ ,在数量上已经成为我国第一大肝病,只是人们对其尚未有足够的重视罢了。这种肝病是一种典型的 “生活方式病”,简单地说是与 “多吃少动”有关,其肝功能尚属正常者或不一定需要药物治疗,但必须改变其不良的生活行为,以免进一步发展为脂肪性肝炎、肝纤维化、肝硬化、甚至肝癌。酒精的滥用也是不良生活行为之一,酒精与多种癌症的发生有关,肝癌更是首当其冲。近年美国肝癌发病率的提高竟是因为这两种病因导致,前车之鉴,我们怎能掉以轻心?

作者与公众号简介

本文作者杨秉辉,复旦大学上海医学院内科学教授、博士生导师,上海美术家协会会员。曾任复旦大学中山医院院长、上海科普作家协会理事长等职,因肝癌的研究获国家科技进步奖一等奖等奖项。