吃啥补硒最好()

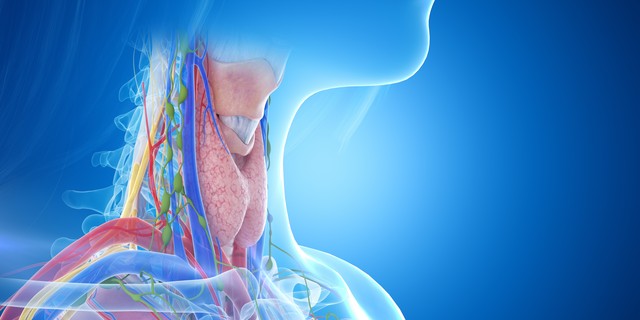

甲状腺功能减退,也就是大家常说的甲减,这病并不罕见,却常被忽视。

整天疲乏、怕冷、体重莫名上涨、情绪低落,甚至月经紊乱、记忆力下降,很多人一开始都以为是熬夜、压力大、年纪大了,其实背后可能是甲状腺激素分泌不足在作祟。这个小小的内分泌器官一旦出了问题,整个代谢节奏就像城市交通突然瘫痪一样,乱作一团。

尤其让人警惕的是,长期未发现或未处理的甲减,有可能成为心血管疾病、胆固醇异常、甚至女性不孕背后的“隐形推手”。

近年来,多个研究开始围绕甲减与微量元素之间的关系展开探索,尤其是硒这个元素,显出了越来越“抢眼”的角色。

中国一项2023年发表于《中华内分泌代谢杂志》的研究就明确指出,甲减患者血清硒浓度普遍偏低,而补充适量硒元素有助于改善甲状腺激素合成环境,提升甲状腺功能活性。也就是说,硒不仅是抗氧化防护伞,更是甲状腺稳定运行的润滑剂。

那问题来了,吃什么硒含量高?三文鱼一直被吹捧为高硒代表,这但你知道吗?今年秋季大量上市的一种“低调食材”,它的硒含量是三文鱼的3倍以上,却被很多人忽视了,它就是——秋季鲜上市的新鲜鸡枞菌。

根据2024年中国食品成分数据库更新数据显示,每100克鲜鸡枞菌中的硒含量高达108微克,而三文鱼的平均硒含量仅为30微克左右,差距非常惊人。

不仅如此,鸡枞菌的优势远不止硒这一项。对于甲减患者来说,饮食控制是个老大难。

既不能高脂高糖,又不能完全低卡低油,否则容易营养不良。鸡枞菌偏偏就兼顾了这两个极端:低脂低糖、膳食纤维丰富,同时富含优质蛋白和天然多糖,这些成分在维持血糖稳定、调节肠道菌群方面有显著作用,间接帮助甲状腺恢复代谢节奏。

2022年一项发表于《中国营养学杂志》的实验研究显示,长期摄入富含硒的食物可显著降低自身免疫性甲状腺炎的抗体水平,这对甲状腺功能减退的核心病因之一——桥本甲状腺炎,有一定干预潜力。

研究中使用的主要食材正是高硒蘑菇类,尤其是鸡枞菌和黑木耳复配,实验组患者的甲状腺过氧化物酶抗体水平下降了约28%,并伴随轻度TSH下降,这种变化在临床上是非常有价值的。

吃鸡枞菌可不是一阵风,要吃得对,吃得巧,吃得持续。建议每周摄入鸡枞菌2-3次,每次控制在80-100克区间,因为硒虽然好,但摄入过量反而容易引发头痛、指甲脱落等“硒中毒”现象。

烹饪方式很关键,忌油炸、忌反复加热,这样会破坏其中活性硒和菌多糖的结构,降低营养价值。最推荐的方式是清炒或菌汤炖煮,搭配少量橄榄油和富含维生素C的蔬菜,比如西兰花或彩椒,有助于硒的吸收。

除了饮食补硒,甲减患者还需要特别注意一个容易被忽视的问题:铁和碘的交互作用。很多人一听甲状腺问题就盲目补碘,却忽略了铁元素其实是甲状腺激素合成所需酶的催化核心。

2023年《临床内分泌代谢进展》研究指出,甲减患者中伴随隐性缺铁的比例高达41%,而补充硒的同时适量补铁,能够增强甲状腺反应效率。这个补铁不一定非得靠红肉,像菠菜、黑芝麻、木耳等植物性铁源也完全可以胜任,关键是搭配富含维C的食物提升吸收率。

生活中最容易遗漏的,是“慢病慢调”的耐心。甲状腺不像感冒,一两天见效不现实,尤其是自身免疫型甲减,它的恢复过程更像修复一座老化的桥梁,一点点补强、一点点加固,鸡枞菌这种天然食材,就像每天在桥墩上滴上一层保护膜,看似缓慢,却是最稳妥的方式。

还有一个现实问题不少人会问:我查了血硒正常,还需要吃鸡枞菌吗?这个问题就像问“我身体不缺水,还要不要喝水”。血硒水平只是反映短期状态,高硒食物持续摄入的意义,在于维持体内抗氧化系统和免疫调节机制的长期稳定。

特别是甲减患者,多数存在自由基清除能力下降的问题,鸡枞菌中的天然多糖还能提升肠道屏障功能,减少炎症因子入血,这部分效应是血硒指标看不出来的。

顺着这个逻辑你就会明白,真正值得注意的不只是硒含量,更是鸡枞菌这类复合功能性食材的整体调节能力。它不像保健品那样单一集中,而是在日复一日的饮食中,悄悄完成身体的微调。这种“食补式治疗”,虽然看起来不够激进,却是最贴合甲减这种慢性疾病特点的应对方式。

吃得再讲究,也不能替代定期复查。甲减患者最容易犯的一个错误就是感觉症状缓解了就停药、停监测,其实甲状腺激素的波动很可能在你还没察觉时就已悄然发生。

建议每3到6个月复查一次TSH、T3、T4,并结合甲状腺抗体与B超评估整体变化。同时记录自己的饮食、情绪、体重变化,建立一个“甲状腺健康日志”,不仅便于医生判断病情波动,也能帮你自己更好地察觉身体细节变化。

鸡枞菌的营养价值正逐渐被科学证据一一揭示,但它的意义不止于“富硒”这一个标签,更像是秋天送给甲减患者的一份温柔补给。它提醒我们,身体的修复,从来都不是一场攻坚战,而是一场持续耐心的慢修行,需要时间、节奏、还有一份对健康的细致呵护。