喝水怎样补硒(硒与肝硬化关系)

“医生,我爸查出肝硬化了,他最近掉头发、乏力,听说可能是缺硒?”

门诊中,一位中年女性急切地询问。

这并非个案。越来越多肝病患者在求医问诊中,开始关注“微量元素”这个曾经被忽视的角落。而硒,作为人体必需的微量元素之一,正在被重新审视它在肝脏健康中的重要性。

但肝硬化真的“最怕缺硒”吗?补硒是否真能改善肝脏功能?肝病患者应不应该盲目补硒?围绕这些问题,临床中,越来越多的医生也在调整对待肝硬化营养干预的策略。

在一次住院查房中,一位50多岁的男性患者因乙肝后发展为失代偿期肝硬化,出现腹水、乏力、反复低热等症状。

实验室检查提示谷丙转氨酶和谷草转氨酶持续升高,同时伴有明显的血硒水平下降。

医生团队注意到,患者在调整饮食结构、增加富硒食物摄入后,病情出现一定程度的缓解,尤其是精力改善和消化功能的恢复较为明显。

这不是孤例。多个流行病学研究也提示:硒的缺乏与慢性肝病、尤其是肝硬化的发生发展密切相关。

硒本身具有抗氧化、抗炎和促进免疫调节的功能,对肝脏细胞的稳定性和修复能力起到关键作用。

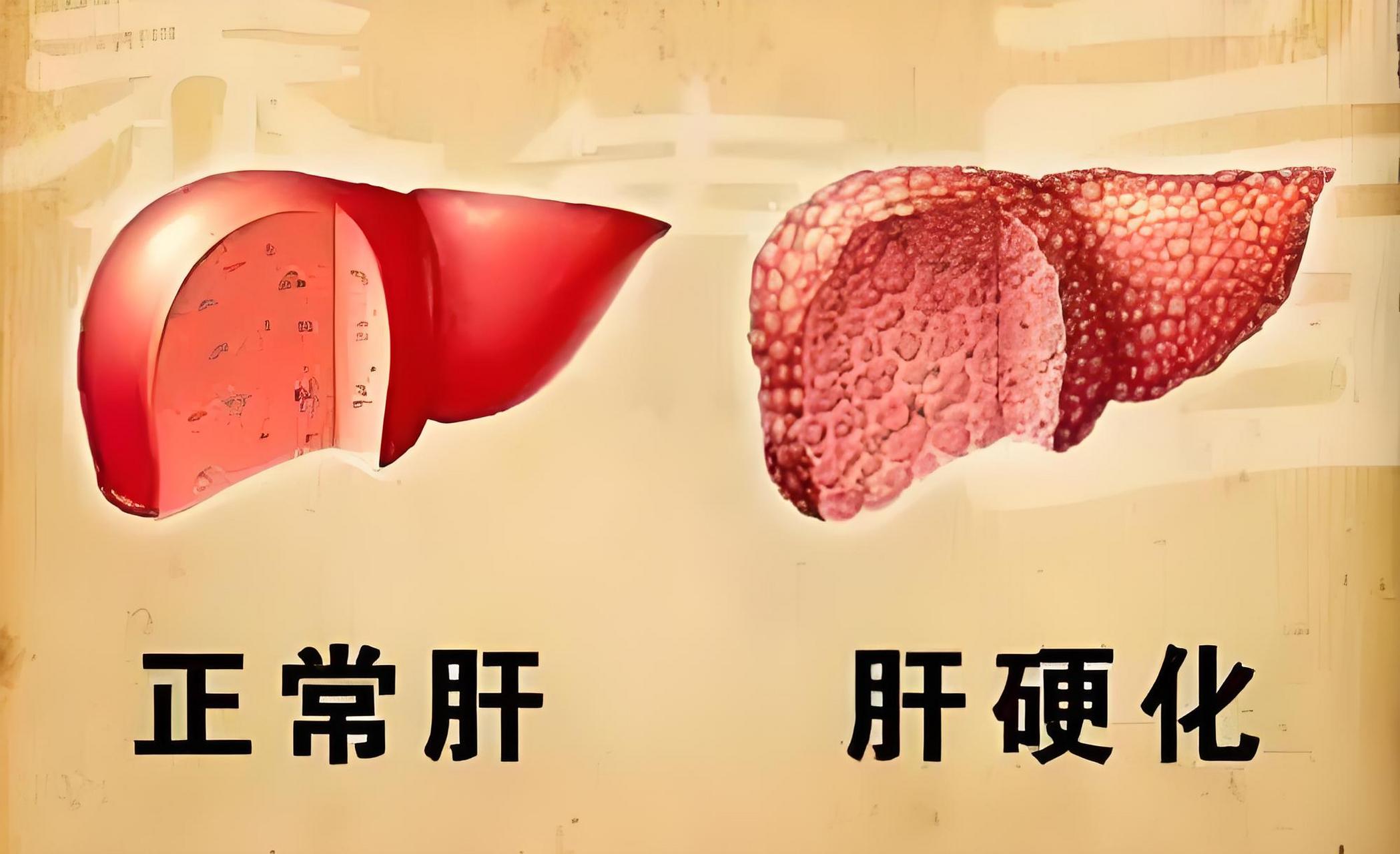

从病理角度来看,肝硬化的形成通常是慢性炎症反复刺激、肝细胞坏死和纤维组织过度增生的结果。

这个过程中,大量自由基和氧化应激参与损伤,而硒——作为谷胱甘肽过氧化物酶(GPx)的核心成分,正是清除这些自由基的“排雷兵”。

若体内缺乏足够的硒,这些有害物质便会积聚,加重肝细胞损伤,加速肝硬化进程。

更值得注意的是,肝硬化患者由于消化吸收功能下降,本身就容易出现营养不良和微量元素失衡。再加上长期服药、饮食单一或忌口过度,更容易陷入“越补越缺”的恶性循环。

但这并不意味着所有肝病患者都要盲目补硒。

在一项发表于《中华肝脏病杂志》的研究中指出,硒的摄入应基于个体差异、病程阶段和营养评估结果。不恰当补硒反而可能引发慢性中毒,比如出现脱发、指甲脆裂、胃肠不适等症状。

医生更倾向于“食补优先、药补为辅”的策略,尤其是在早期或代偿期肝病管理中,通过改善饮食结构获取天然硒源,不仅安全性高,更利于吸收。

在日常门诊中,医生常建议肝脏功能不良的患者优先选择以下八类富硒食物:

巴西坚果、鸡蛋、蘑菇、海带、黑芝麻、全谷类(如燕麦、小米)、豆类(黄豆、黑豆)以及动物内脏(特别是猪肝、鸡肝等)。

这些食物不仅富含有机硒形式,更兼具蛋白质、B族维生素等多重营养素,能协同支持肝细胞修复。

例如,一位60岁的女性患者,因脂肪肝合并糖尿病,常年饮食清淡、忌口严格,结果出现明显乏力、指甲变形等表现。

营养评估后发现其硒摄入量仅为每日30微克,远低于中国营养学会推荐的每日60微克。

医生为其设计了“晚饭后吃一小把核桃+鸡蛋+拌海带丝”的组合,既控制总热量,又补充足量硒源,三个月后,体重下降、肝酶稳定、精神状态也明显好转。

当然,饮食干预只是第一步。肝脏的修复和维持,更依赖于整体生活方式的改变。医生在临床中更注重“多维调节”的干预模式:

例如推荐患者每晚10点前入睡、避免过度用脑,每天晚饭后快走30分钟、减少久坐时间;鼓励定期心理疏导,缓解慢性焦虑对免疫系统的负面影响。

在中医指导下,可适当使用护肝中药如茵陈、柴胡等调理肝气,避免情绪郁结。

值得强调的是,肝病的管理不是“今天吃够硒、明天就见效”的快餐式过程,而是一个“日积月累、循序渐进”的漫长修复。

医生更希望通过这种长期、精准、个体化的干预,帮助患者真正实现“与病共处、与肝共生”。

回到文章开头提出的问题:“肝硬化最怕缺硒”是否言过其实?

或许可以这样理解:肝硬化怕的不是“缺硒”本身,而是忽视了身体微小信号背后的系统性失衡。

硒只是一把钥匙,真正打开健康之门的,是人们对自身状态的察觉和主动调整的能力。

正如已有研究所指出的那样,在慢性肝病的管理中,营养干预、情绪管理和生活方式的协同优化,才是最值得重视的“综合治疗”。

未来,随着功能医学和精准营养的发展,医生们或许不仅仅会开药方,更会为患者量身定制“微量元素处方”“代谢型食疗方案”,让“吃进去的每一口”,都成为健康的助力。

“肝硬化怕缺硒”,不是一句警示语,而是一种提醒:健康,从不靠补一点就能逆转,而是靠一点一滴的智慧积累。