小孩需要补硒(儿童身高偏矮原因)

小学阶段(6-12 岁)是儿童身高增长的重要时期,每年正常增长幅度约为 5-7 厘米。如果发现孩子长期低于同龄儿童平均水平(比如在班级排队总站在前 3 位),家长需警惕 —— 除了遗传因素,很多后天原因也可能导致身高偏矮。及时找到根源,才能帮孩子抓住长高关键期。

一、营养失衡:长高的 “隐形绊脚石”

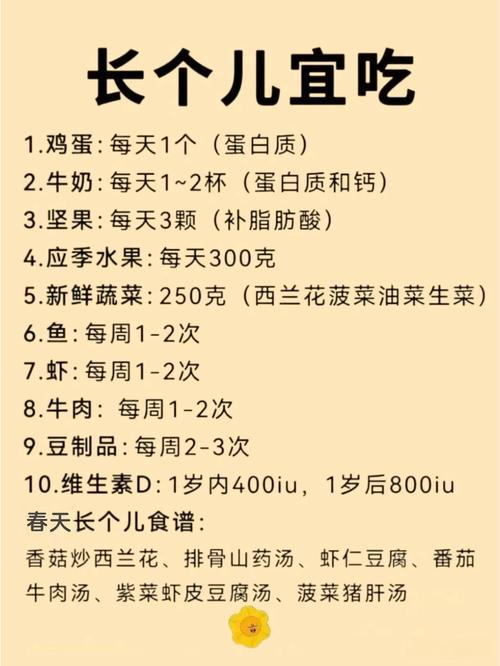

小学儿童正处于快速生长阶段,营养摄入是否均衡直接影响骨骼发育,以下问题易导致身高偏矮:

蛋白质摄入不足:蛋白质是骨骼和肌肉生长的 “基石”,若孩子长期不爱吃肉、蛋、奶,或只吃零食不吃饭,会导致生长原料缺乏,身高增长放缓。

钙与维生素 D “跟不上”:钙是骨骼的主要成分,而维生素 D 帮助钙吸收。很多孩子喝奶少、不爱吃绿叶菜,又缺乏户外活动,容易因缺钙导致骨骼发育迟缓。

挑食偏食成习惯:只吃主食不吃菜、拒绝吃鱼虾等,会导致锌、铁等微量元素缺乏,进而影响食欲和生长激素分泌,形成 “越挑食越矮,越矮越挑食” 的恶性循环。

二、运动不足:骨骼缺乏 “生长刺激”

现在的小学生学业压力渐增,加上沉迷电子产品,很多孩子每天户外活动时间不足 1 小时,这会直接影响身高:

生长激素分泌减少:运动(尤其是弹跳、拉伸类)能刺激生长激素分泌,长期久坐会导致激素分泌不足,身高增长乏力。

骨骼发育缺乏 “动力”:跑步、跳绳等运动带来的适度冲击力,能促进骨骺软骨细胞增殖,让骨骼长得更快。不爱运动的孩子,骨骼就像 “缺乏锻炼的肌肉”,生长速度自然变慢。

体态问题间接影响:长期低头看书、弯腰写作业,容易导致脊柱侧弯、含胸驼背,不仅看起来 “显矮”,还会压缩骨骼生长空间。

三、睡眠 “欠账”:生长激素的 “分泌杀手”

小学阶段的孩子每天需要 9-11 小时睡眠,且晚上 10 点前入睡尤为重要(生长激素在夜间 11 点至凌晨 1 点达到分泌高峰)。但很多孩子因作业多、睡前玩手机等原因长期熬夜,导致:

生长激素分泌 “缩水”:错过深度睡眠时段,即使睡够时间,生长激素分泌量也会大幅减少,直接影响身高增长。

疲劳累积抑制发育:睡眠不足会让孩子精神萎靡、食欲下降,长期处于 “疲劳状态”,身体会优先保证基础代谢,“暂停” 生长发育的 “能量供给”。

四、心理压力:被忽视的 “生长抑制剂”

小学儿童的情绪状态也会悄悄影响身高:

学习压力过大:频繁的考试、过高的期望,会让孩子长期处于紧张焦虑中,这种情绪会抑制下丘脑 – 垂体分泌生长激素,导致生长迟缓。

家庭氛围紧张:父母争吵、经常被批评指责,会让孩子缺乏安全感,体内分泌过多 “压力激素”(皮质醇),干扰生长激素的作用。

社交问题影响状态:在学校被孤立、欺负,或因身高偏矮被嘲笑,会让孩子产生自卑心理,进而影响食欲和睡眠,形成 “情绪差→长得慢” 的恶性循环。

五、疾病因素:需要警惕的 “潜在风险”

少数情况下,身高偏矮可能是疾病信号,需通过医学检查排除:

生长激素缺乏症:因垂体功能异常导致生长激素分泌不足,孩子每年身高增长可能低于 4 厘米,且体型偏瘦。

甲状腺功能减退:甲状腺激素不足会直接影响新陈代谢和骨骼发育,孩子可能伴随怕冷、乏力、学习注意力不集中等症状。

慢性疾病影响:如过敏性哮喘、消化吸收障碍、反复感染等,会消耗身体能量,导致生长 “滞后”。

如何判断孩子是否需要干预?

家长可以定期记录孩子的身高(每 3 个月测一次),若出现以下情况,建议及时到儿科或儿童内分泌科检查:

连续两年,每年身高增长低于 5 厘米;

孩子身高低于同年龄、同性别儿童标准的第 3 百分位(可参考《7 岁以下儿童生长标准》);

孩子明显比同龄孩子矮半个头以上,且伴随食欲差、精神萎靡等问题。

医生会通过骨龄检测、生长激素水平测定等检查,明确原因并制定干预方案。

小学阶段是孩子身高增长的 “黄金修复期”,很多后天因素导致的身高偏矮,通过调整饮食、运动、睡眠和情绪,都能得到改善。家长不必过度焦虑,但需细心观察、及时干预 —— 毕竟,孩子的长高机会,错过了就不会重来。

提示:本文内容仅供科普参考,具体需由专业医生评估,建议及时就医,避免自行判断延误干预时机。