硒需每天补吗(硒缺乏对血管的影响)

一张化验单,一串数字,硒的含量高低,竟然藏着心脏和血管的未来。很多人每天关心血压、血脂、血糖,却忽略了微量元素的力量。硒,虽小,却能左右高危慢病的风险。这不是危言耸听,是真实的科学信号。

硒的科学角色:心血管健康的“守门员”

硒的“地位”常常被误解。它不像钙铁锌那样广为人知,却是人体多条生命“高速路”的守护者。硒是谷胱甘肽过氧化物酶等多种抗氧化酶的核心成分,这些酶就像“清道夫”,能清理血管里的自由基,防止血管壁被氧化损伤。

研究显示,补足硒可以让血管内的炎症反应得到有效遏制,抑制炎症因子的无序释放。硒还能参与调节血管收缩和舒张,维持血压平稳。缺硒时,血管弹性下降,血流阻力增加,血压容易波动,甚至出现高血压难以控制的现象。

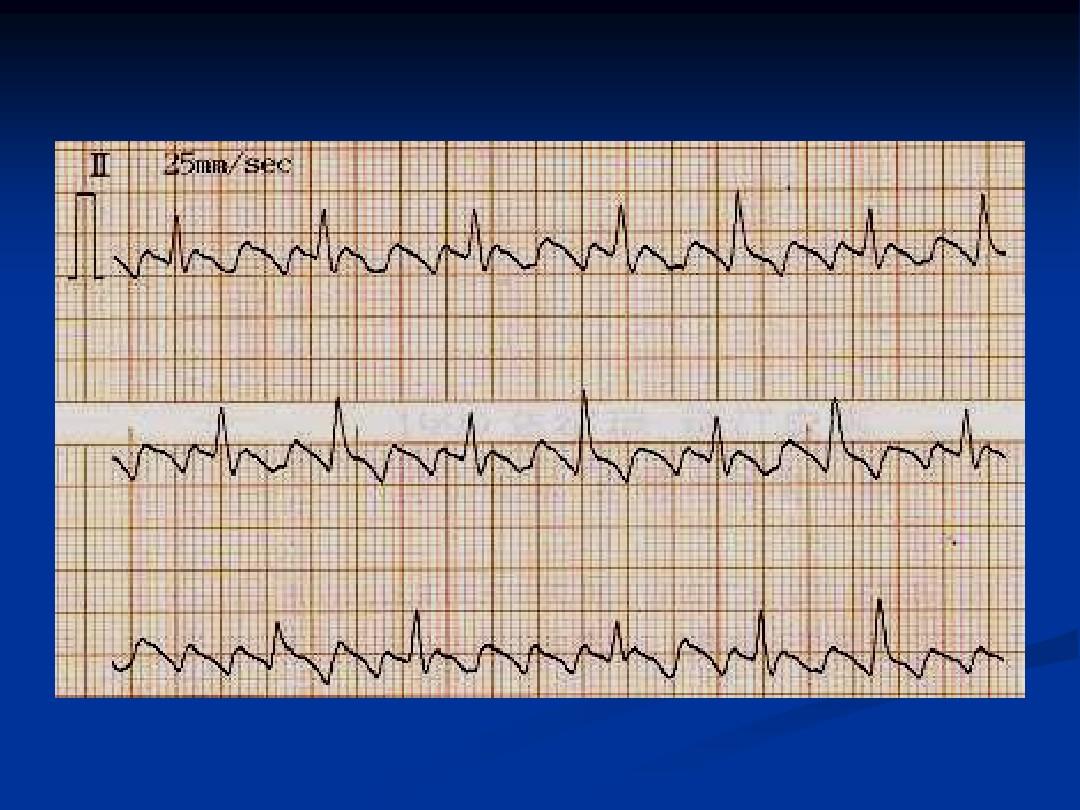

更令人警惕的是,硒缺乏还会损伤心肌细胞。中国部分低硒地区,曾出现大规模的克山病,这是一种以心肌变性和坏死为特征的疾病。克山病最初的爆发,就是因为土壤和膳食硒不足,造成居民心脏无法抵御慢性损伤。至今,科学界还在高度关注硒在心血管疾病一级和二级预防中的地位。

硒的抗氧化、抗炎、调节血脂、保护心肌等多重作用,使其在心血管系统中扮演着“多面手”的角色。高血压、冠心病、心肌病、心律失常、动脉硬化等慢病患者,若能维持适宜的硒水平,疾病进展的速度会被明显放缓。

硒与“高危”慢病的深度关联

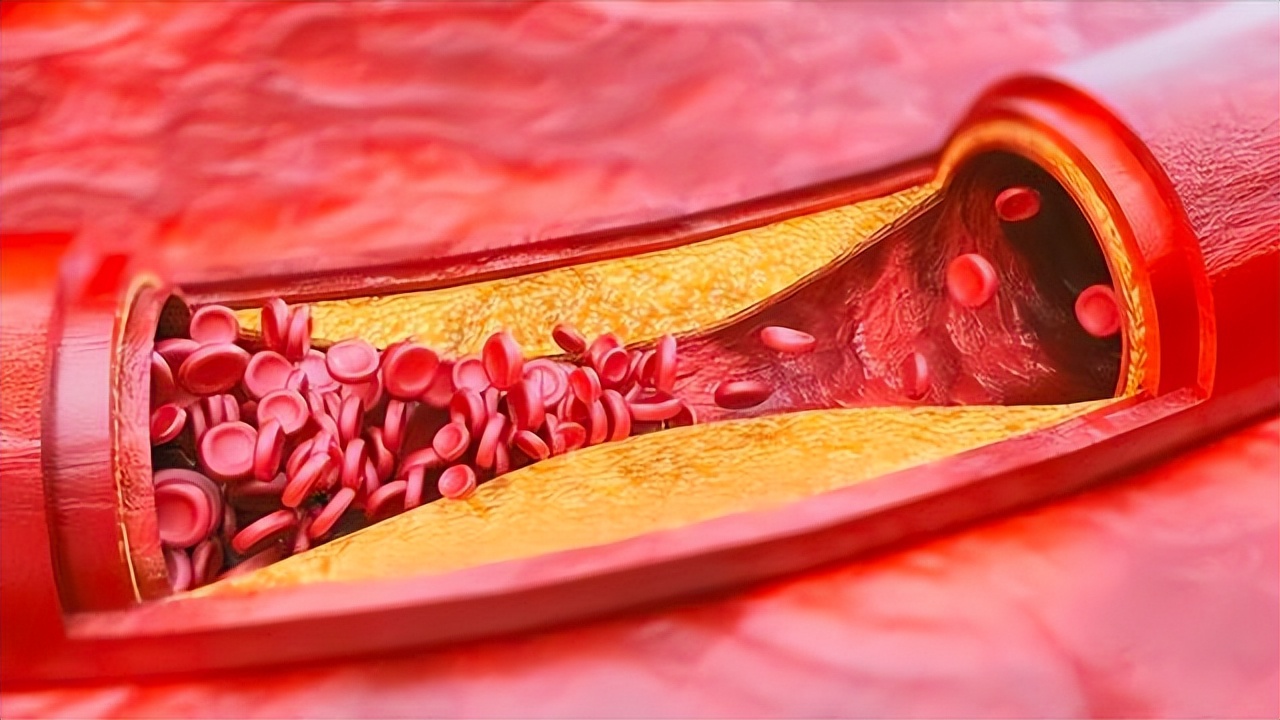

如果说高血压、动脉硬化是慢病的“冰山一角”,那么硒缺乏就是隐形的“推手”。高血压患者体内往往存在慢性氧化应激状态,血管内皮细胞不断遭受自由基侵袭。硒通过参与谷胱甘肽过氧化物酶的合成,能直接清理这些有害物质,阻止血管微损伤的恶性循环。

动脉粥样硬化和冠心病,核心机制在于血管内皮受损后,胆固醇、炎症因子、钙盐等沉积形成斑块。硒不仅能减少这些有害物质的沉积,还能促进高密度脂蛋白(HDL)活性,帮助血管“自我清洁”。有流行病学证据显示,适宜补硒的人群,冠心病的发病率和死亡率远低于长期低硒人群。

孕妇和老年人对硒的需求更为特殊。怀孕期间,硒不仅影响胎儿心脏与神经系统发育,还关乎母体自身的免疫力和甲状腺功能。老年人基础代谢减慢,吸收能力降低,缺乏硒会加速心血管老化和免疫衰退。

中国地大物博,但土壤硒含量分布极不均匀。西南、东北、华北等低硒带,居民日常膳食中硒含量不足,成为慢性心血管病的“隐形加速器”。高危人群如果不及时关注,等到疾病恶化再补救,往往事倍功半。

日常补硒,靠这三类食物就够了

动物性食物为“硒补给站”。海鱼、虾、蟹、贝壳类天然富含有机硒,吸收率高,生物利用度好。蛋类、动物肝脏、瘦肉等也是优质来源。常见的家禽、牛羊肉中,硒含量虽不及海产品,但规律摄入也能满足基本需求。沿海地区居民膳食多样,心血管病的发病率往往低于内陆低硒带,食物结构是重要原因。

植物性食物的补硒潜力不容小觑。小麦、玉米、豌豆、蘑菇、大蒜、洋葱等粮食和蔬菜,在高硒土壤环境下硒含量丰富。蘑菇类食材中的有机硒活性极强,容易被人体吸收。中国部分高硒区,居民长期以全谷物为主食,硒摄入更为充足。

坚果类食物中的硒含量“隐藏极深”。巴西坚果因地理优势,成为全球公认的“天然硒王”。一颗巴西坚果的硒含量可达每日推荐量,但过量食用有中毒风险。核桃、腰果、花生、葵花籽等常见坚果,日常适量食用同样能起到补硒作用。

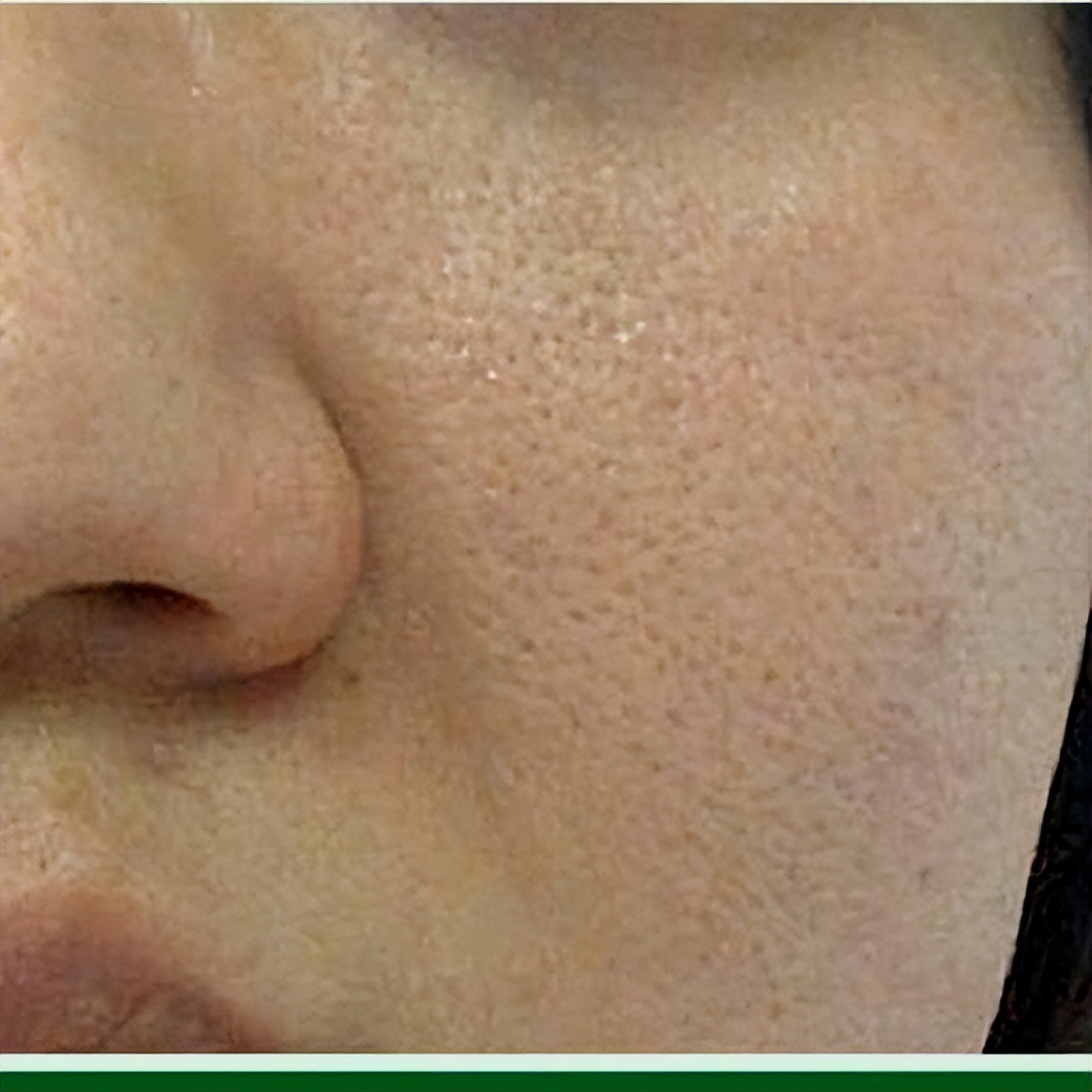

补硒重在“够用就好”,切忌盲目追求高剂量。成年人每日推荐摄入量为50-60微克,孕妇和哺乳期女性需适当增加。长期高剂量补充反而会引发慢性中毒,表现为皮肤粗糙、指甲变形、胃肠不适等。日常膳食搭配得当,无需额外补充保健品。

硒补充的误区与健康守则

保健品宣传常常夸大硒的神奇功效。宣传“补硒抗癌”“补硒长寿”虽有一定科学依据,但远未达到“包治百病”的地步。硒在防控心血管慢病、减少自由基损伤方面确有研究支持,但其作用依赖于日常饮食和健康管理的整体协同。

有些人担心食物中的硒含量不够,盲目依赖补硒片或保健品。长期服用高剂量硒制剂,可能出现恶心、口腔异味、脱发、皮肤粗糙、神经系统紊乱等慢性中毒反应。儿童、孕妇、老年人及慢性病患者,更需在医生指导下科学补充,避免走入补硒“误区”。

检测硒的体内水平并不是日常体检的“标配”。高危人群、特殊地区、孕产妇及慢性病患者,可以通过血清硒、发硒等检测方法,评估自身硒状态。饮食多样化的人群,一般无需特别担心缺硒问题,关键在于养成科学饮食习惯。

硒的需求量会因年龄、性别和健康状况不同而变化。儿童、孕妇、哺乳期女性、老年人、慢性病患者,均需根据实际情况调整摄入量。长期偏食、素食或极端饮食方式的人,更应重视微量元素摄入。

硒的分量虽轻,却决定着血管健康的“分寸线”。现实中,很多人记得测血压、查血脂,却极少关注微量元素的摄入。动物性、植物性、坚果类三类食物,便是血管防病的天然补给库。科学膳食,合理搭配,让硒成为眼中无形、血管有力的那道守护线。每一天的饮食选择,都是未来健康的一份投资。